| SEXUALBIOLOGIE |

Befruchtung, Schwangerschaft, Geburt |

|

|

Befruchtung, Schwangerschaft und Geburt Siehe auch

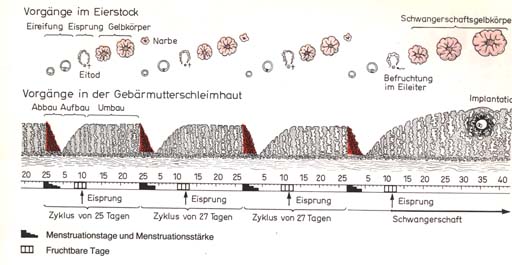

Schematische Darstellung der zyklischen Veränderungen im Eierstock und in der Gebärmutterschleimhaut. Nach Rückbildung des Gelbkörpers wird die Schleimhaut der Gebärmutter unter Blutung abgebaut (Menstruation). Wird die Eizelle befruchtet, so entwickelt sich der Gelbkörper zu einem Schwangerschaftsgelbkörper. Die Gebärmutterschleimhaut wird zur Schwangerschaftsschleimhaut umgebildet. 1. Befruchtung und EinnistungNachdem das Ei von einen der beiden Eierstöcke in die Bauchhöhle

entlassen worden ist, gelangt es in den benachbarten Eileiter. Das Ei

wird durch bewegliche haarartige Fortsätze, die sich an den fingerförmigen

Fransen am Ende des Eileiters befinden, und durch die Kontraktionen glatter

Muskulatur, die zur Zeit des Eisprungs in diesen Regionen einsetzen, in

den Eileiter eingesaugt. Das Ei bewegt sich zunächst rasch innerhalb

weniger Minuten im Eileiter abwärts, doch wird es bald langsamer,

weil die Kontraktionen der glatten Muskulatur nachlassen. Es kann einige

Tage dauern, bis das Ei die Gebärmutter erreicht, so dass die Befruchtung

im Eileiter stattfinden muss, weil ja das unbefruchtete Ei eine sehr kurze

Lebensdauer (10-15 h) hat. Das erste Spermium kann am Befruchtungsort

im Eileiter 15 Minuten (!) nach dem Samenerguss im Scheidenkanal eintreffen.

2. Verschmelzung von Ei und Spermium

Ist das Ei befruchtet worden, dann setzt es seine Wanderung vom Eileiter in die Gebärmutter hinein fort und unterliegt in dieser Zeit Entwicklungsveränderungen. Verbleibt das befruchtete Ei im Eileiter, was manchmal vorkommt, dann kann dort eine Einnistung (Implantation) stattfinden, jedoch ist eine Eileiterschwangerschaft nicht erfolgreich, weil für den wachsenden Embryo oder Fetus nicht genug Platz vorhanden ist. Ein chirurgischer Eingriff ist notwendig, wenn der wachsende Embryo den Eileiter einreißt und Blutungen eintreten, die tödliche Folgen haben können. 3. Einnistung

4. Versorgung und Entsorgung von Embryo und Fetus.

Neben dem Gasaustausch und dem Austausch von Stoffwechselprodukten hat die Plazenta auch eine wichtige Bedeutung als Hormonbildungsstätte. Sie bildet einmal PROGESTERON, welches zum Fortbestehen der Schwangerschaft erforderlich ist, zum anderen auch ÖSTROGEN. Schließlich werden von der Plazenta auch gonadotrope Hormone gebildet, die ähnlich wirken wie das LH aus dem Hypophysenvorderlappen. Dieses plazentare Chorion-Gonadotropin oder HCG (human chorionic gonadotropin) wird von der Schwangeren im Urin ausgeschieden und dient daher der Frühdiagnose der Schwangerschaft. Das AMNION (Schafhaut) umhüllt das heranreifende Kind als Schutzorgan. Die Zellen des Amnion scheiden eine Flüssigkeit ab, das Fruchtwasser, welches das Kind als Wasserpolster umgibt, und so wie ein Stoßdämpfer wirkt. Außerdem gewährleistet das Fruchtwasser dem Kind Bewegungsfreiheit und verhindert das Abknicken der Nabelschnur (was zum Tod des Fetus führen würde). Auch hat es Bedeutung für den Stoffaustausch von Mutter und Kind. Zur Zeit der Geburt beträgt die Menge des Fruchtwassers 0,5 bis 1,5 1. Die etwa 1 - 2 cm dicke und 50 - 70 cm lange Nabelschnur enthält 2 Arterien und 1 Vene. Die Vene transportiert das sauerstoffreiche und nährstoffbeladene Blut von der Plazenta in den kindlichen Organismus, die beiden Arterien führen das CO2- und schlackenreiche Blut zurück zur Plazenta. 5. Entwicklung des Embryos und des Fetus.

Die Blastozyste hat sich am Ende der 2. Entwicklungswoche in zwei Zellschichten oder KEIMBLÄTTER differenziert: das EKTODERM (äußeres Keimblatt) und das ENTODERM (inneres Keimblatt). Am 15. bis 16. Tag bildet sich auf dem Ektoderm eine Rinne, von der Zellen nach beiden Seiten abwandern, sodass zwischen innerem und äußerem Keimblatt ein weiteres entsteht, das MESODERM (mittleres Keimblatt). Diese drei Keimblätter sind das Ausgangsmaterial für die späteren Körperorgane und -gewebe: Entoderm: Verdauungsapparat, Bauchspeicheldrüse, Atemtrakt. Ektoderm: Haut und deren Anhangsgebilde, Zentralnervensystem, Zahnschmelz. Mesoderm: Stützgewebe (Skelett), Muskelgewebe, Bindegewebe, Kreislaufsystem, Urogenitalsystem(Ausscheidungs- und Geschlechtsorgane).

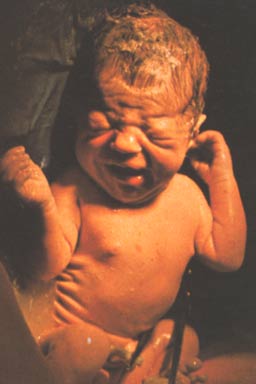

Die Zeit vom 76. Entwicklungstag bis zur Geburt (ca. 280. Tag) wird Fetalperiode genannt. Sie ist gekennzeichnet vom schnellen Wachstum des Körpers und der Organe. Eine weitere Differenzierung der entwickelten Gewebe findet kaum mehr statt, nur mehr eine Ausreifung. 6. Die Geburt

Berechnung des Geburtstermins: Letzter Menstruationstermin minus drei Monate plus 7 Tage. Eine 14 Tage vor oder nach diesem errechneten Geburtstermin erfolgte Niederkunft gilt als normal. Wird diese Frist von 280 +/- 14 Tage wesentlich unterschritten, spricht man von FRÜHGEBURTEN, wird sie wesentlich überschritten, von einer ÜBERTRAGUNG. Geburtsverlauf: Der Geburtsverlauf (bei Erstgebärenden 15 bis 24 Stunden, bei Mehrgebärenden 10 bis 12 Stunden) wird in drei Stadien eingeteilt: 1.) die Eröffnungsperiode (10 - 12 Stunden bei Erstgebärenden,

6 - 8 Std. bei Mehrgebärenden)

Schwache und nicht sehr häufig auftretende Kontraktionen der Gebärmutter beginnen bereits in der 30. Schwangerschaftswoche und werden dann immer stärker und häufiger. Der Gebärmutterinhalt bewegt sich im 9. Monat abwärts, der Kopf des Kindes erweitert den Muttermund. Die schwachen Gebärmutterkontraktionen treten zuerst alle 15 bis 20 Minuten auf. Sie werden am Ende des Wehenstadiums wesentlich stärker und treten in Abständen von 1 bis 2 Minuten auf und dauern etwa 1 Minute. Während der Eröffnungsphase reißen die den Fetus umgebenden Häute, das Fruchtwasser tritt aus. Unter Pressen der Mutter tritt zunächst der Kopf des Kindes an der Scheide aus, später der übrige Körper. Die Geburt ist leichter, wenn der Kopf des Kindes nach unten gerichtet ist (in 75 - 90 % aller Fälle), weil er der größte Teil des Fetus ist. Nach der Geburt des Kindes kontrahieren sich die Blutgefäße der Plazenta, und diese löst sich von der Gebärmutterwand ab. Die Kontraktionen halten noch eine Weile an bis Blut, Flüssigkeit und Plazenta sowie einiges mütterliches Gebärmuttergewebe als "Nachgeburt" ausgestoßen worden sind. Schwache Kontraktionen folgen, die die Blutungen stoppen und die Gebärmutter verkleinern (günstig beeinflusst durch das Stillen). Bilder: "Der Körper des Menschen" (dtv) und

|

|

Vorarlberger Bildungsserver |

| Anatomie/Physiologie | Botanik | Cytologie | |

| Evolution | Genetik | Humanbiologie | Ökologie |

| Sexualbiologie | Zoologie | Geschichte | Texte, Referate |

| Sehenswert | Kontakt | Physik |