|

Frauen und Männer unterscheiden sich nicht nur in körperlichen

Merkmalen und der Fortpflanzungsfunktion, sondern auch darin, wie sie

abstrakte Aufgaben lösen - also in der Art ihrer Intelligenz.

Im Zuge der Gleichberechtigung galt und gilt es als fortschrittlich,

darauf zu bestehen, die Geschlechter seien in ihren kognitiven Fähigkeiten

nur minimal verschieden - und das auch nur aufgrund unterschiedlicher

Erfahrungen während der kindlichen Entwicklung. Die Mehrzahl der

wissenschaftlichen Befunde legt jedoch nahe, dass der Feinbau des Gehirns

bereits so früh von Sexualhormonen beeinflusst wird, dass die Umwelt

von Geburt an - und auch schon vorher - bei Mädchen und Jungen auf

unterschiedlich verschaltete Gehirne einwirkt. Das macht es nahezu

unmöglich, Erfahrungseinflüsse getrennt von der physiologischen

Disposition zu erfassen.

Verhaltensstudien sowie neurologische und endokrinologische (hormonelle)

Untersuchungen haben die Vorgänge erhellt, aus denen sich Geschlechtsunterschiede

in der Funktionsweise des Gehirns ergeben. Deren physiologische Grundlagen

hat man daher in mancherlei Hinsicht besser verstehen gelernt. Des

weiteren legen Studien über die Wirkungen von Hormonen auf die Gehirnfunktion

während der gesamten Lebensspanne nahe, dass der evolutionäre

Selektionsdruck, auf den solche Geschlechtsunterschiede letztlich zurückzuführen

sind, dennoch eine gewisse Flexibilität in den geschlechtsspezifischen

Begabungen erlaubt.

Wichtig ist festzuhalten, dass die Geschlechter zwar in spezifischen

kognitiven Fähigkeiten wesentlich zu differieren scheinen, aber nicht

in der Gesamtintelligenz (deren Höhe man häufig als Intelligenzquotienten

anzugeben versucht). Wir alle wissen, dass Menschen unterschiedliche intellektuelle

Stärken haben. Manche sind mit dem Mundwerk, andere mit den Händen

geschickter. Auch wenn zwei Individuen an sich die gleiche intellektuelle

Leistungsfähigkeit haben (den gleichen IQ), können sie doch

über jeweils andere spezifische Fähigkeiten verfügen.

Im Durchschnitt haben Männer ein deutlich besseres räumliches Vorstellungsvermögen.

Insbesondere lösen sie leichter Aufgaben, bei denen die Versuchsperson

einen Gegenstand in der Vorstellung drehen oder auf andere Weise handhaben

soll. Auch bei Tests, die mathematisches Schlussfolgern oder die Orientierung

über einen Weg verlangen, sind sie Frauen klar überlegen. Zudem schneiden

sie beim Einsatz zielgerichteter motorischer Fertigkeiten - beim Werfen

oder Auffangen von Gegenständen - besser ab.

Frauen können dafür im Allgemeinen schneller zusammenpassende

Objekte erkennen, haben gleichsam eine höhere Wahrnehmungsgeschwindigkeit.

Sie verfügen über eine höhere verbale Gewandtheit (Wortflüssigkeit);

so können sie unter anderem eher Wörter finden, die einer bestimmten

Bedingung genügen, etwa solche, die mit dem gleichen Buchstaben beginnen.

Auch sind sie den Männern bei Rechenaufgaben überlegen sowie

beim Erinnern an markante Punkte entlang eines Weges. Des Weiteren erledigen

sie bestimmte manuelle Präzisionsaufgaben rascher, zum Beispiel das

Einstecken von Stiften in vorgezeichnete Löcher auf einem Brett.

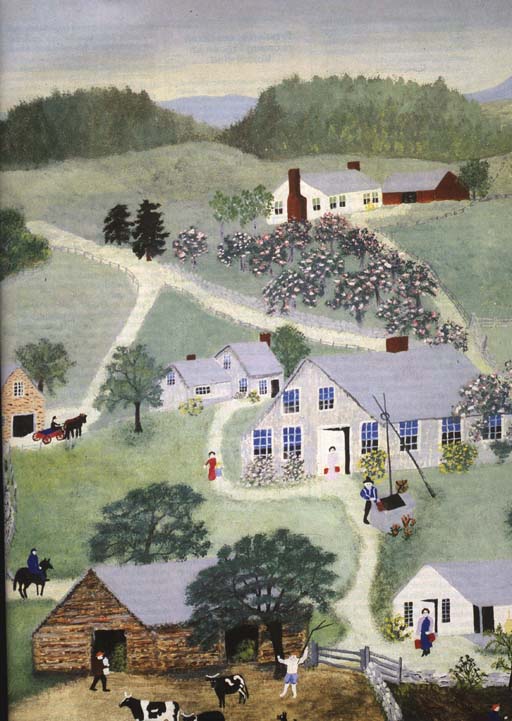

Bild: Wege in einer Landschaft wie der in dem Gemälde The Old

Oaken Bucket (Der alte Eichenholzkübel) von Grandma Moses (1860 bis

1961) werden von Frauen und Männern auf unterschiedliche

Weise gelernt. Aus Laborexperimenten weiß man, dass Frauen sich

eher an markante Punkte längs des Weges erinnern - wie hier zum Beispiel

an den Brunnen oder an den Baum an der Weggabelung. Männer hingegen

scheinen sich eine Route schneller einzuprägen, wissen dann jedoch

nicht so viele Landmarken zu nennen; sie verlassen sich bevorzugt

auf räumliche Hinweisreize wie Entfernungen und Richtungen.

Einigen Forschern zufolge treten Geschlechtsunterschiede beim Problemlösen

erst nach der Pubertät auf. Hingegen fanden Diane Lunn und ich

(Anm.: Die Autorin D. Kimura), dass schon dreijährige Jungen beim

Werfen ein Ziel besser treffen als gleichaltrige Mädchen; und Neil

V. Watson eruierte während seines Aufenthalts in meinem Labor an

der Universität von West-Ontario in London (Kanada), dass die bei

jungen Erwachsenen gefundenen Geschlechtsunterschiede beim Zielwerfen

nicht mit der jeweiligen sportlichen Erfahrung erklärbar sind. Des

Weiteren fand Kimberly A. Kerns in Zusammenarbeit mit Sheri A. Berenbaum

von der Universität Chicago (Illinois), dass bei der Fähigkeit,

sich die räumliche Drehung von Gegenständen vorzustellen, bereits

vor der Pubertät Ge-schlechtsunterschiede auftreten.

In Laborsituationen hat man systematisch untersucht, auf welche Weise

Erwachsene Wege lernen. So ließ Liisa Galea in unserem Fachbereich

Studierende auf einer großmaßstäblichen Landkarte einer

Route folgen. Die männlichen Versuchspersonen lernten den Weg in

weniger Durchgängen und machten weniger Fehler; aber nach Abschluss

des Lernvorgangs erinnerten sich die weiblichen an mehr auffällige

Einzelheiten entlang des Weges. Zusammen mit Ergebnissen anderer Untersuchungen

weist dies darauf hin, dass Frauen auch im Alltag dazu neigen, sich an

markanten Punkten zu orientieren. Die von Männern überwiegend

angewandten Strategien sind indes noch nicht eindeutig geklärt.

Marion Eals und Irwin Silverman von der York Universität in North

York (Ontario) untersuchten eine andere, aber wohl mit dem Orientierungsvermögen

zusammenhängende Gedächtnisfunktion: Die Versuchspersonen sollten

sich Gegenstände und deren Lage innerhalb eines begrenzten Raumes

- in einem Zimmer oder auf einem Tisch - merken. Frauen konnten dann besser

angeben, ob etwas versetzt worden war oder nicht. In meinem Labor maßen

wir zudem die Genauigkeit der Gegenstandslokalisierung; Frauen konnten

eine einmal gezeigte Anordnung von Gegenständen später genauer

nachbauen als Männer.

Man muss solche Unterschiede freilich im richtigen Kontext sehen: Einige

sind gering, andere recht markant. Da bei vielen kognitiven Tests, die

im Mittel Geschlechtsunterschiede aufzeigen, die Leistungen von Männern

und Frauen stark überlappen, benutzen die Forscher die Streubreite

innerhalb jeder Gruppe, um das Ergebnis zu beurteilen. Angenommen, bei

einem Test betrage der ermittelte Durchschnittswert für Frauen 105

und für Männer 100. Die Differenz wäre dann umso bedeutsamer,

je weniger sich die Streu-breiten der einzelnen Gruppen überschnitten.

Falls etwa die Einzelwerte für Frauen zwi-schen 100 und 110 variieren

und die für Männer zwischen 95 und 105, wäre das ein größerer

Geschlechtsunterschied, als wenn die Werte zwischen 50 und 150 beziehungsweise

zwischen 45 und 145 lägen.

Ein Maß für die Streuung von Einzelwerten ist die Standardabweichung.

Um die Größen des Geschlechtsunterschieds bei mehreren jeweils

anderen Aufgaben vergleichen zu können, teilt man die Differenz der

Durchschnittswerte der beiden Geschlechtergruppen durch die Standardabweichung.

Ist der resultierende dimensionslose Zahlenwert - die Effektstärke

- kleiner als 0,5, wird allgemein der Unterschied als gering eingeschätzt.

Nach meinen Daten bestehen zum Beispiel keine charakteristischen Unterschiede

zwischen Männern und Frauen bei Wortschatztests (Effektstärke

0,02), nicht verbalem Schlussfolgern (0,03) sowie verbalem Schlussfolgern

(0,17). Gilt es aber, Bilder zuzuordnen, Wörter mit ähnlichen

Anfangsbuchstaben zu finden oder gedankliche Beweglichkeit (Ideenflüssigkeit)

zu demonstrieren, etwa weiße oder rote Gegenstände aufzuzählen,

sind die Effektstärken etwas größer: 0,25, 0,22 und 0,38

und zwar sind, wie er-wähnt, bei diesen Aufgaben die Frauen eher

überlegen. Die größten Effektstärken wur-den in bestimmten

Tests der mentalen Rotation von Gegenständen (0,7) und der motori-schen

Zielgenauigkeit (0,75) festgestellt, wobei die höchsten Einzelwerte

hauptsächlich Männer erzielten.

Differenzierung der Geschlechter

Wie

aber entstehen solche Unterschiede, wenn doch - mit Ausnahme der Geschlechtschromosomen

- alle Menschen die gleiche genetische Basis haben? Höchstwahrscheinlich

spiegeln die spezifischen Fähigkeiten von Männern und Frauen

verschiedene hormonale Einflüsse auf das sich entwickelnde Gehirn

wider. Wie

aber entstehen solche Unterschiede, wenn doch - mit Ausnahme der Geschlechtschromosomen

- alle Menschen die gleiche genetische Basis haben? Höchstwahrscheinlich

spiegeln die spezifischen Fähigkeiten von Männern und Frauen

verschiedene hormonale Einflüsse auf das sich entwickelnde Gehirn

wider.

Bereits in einer frühen Embryonalphase leiten Östrogene und

Androgene (die weiblichen und männlichen Sexualhormone) eine geschlechtliche

Differenzierung ein. Bei Säugern - einschließlich des Menschen

- ist der Embryo zunächst so angelegt, dass er ebenso gut männlich

wie weiblich werden könnte: mit zwei Wolffschen und zwei Müllerschen

Gängen, die sich erst später zu männlichen beziehungsweise

weiblichen inneren Geschlechtsorganen entwickeln.

Enthielt die befruchtete Eizelle außer dem X- auch ein Y-Chromosom,

so bilden sich beim menschlichen Embryo gegen Ende des zweiten Monats

männliche Keimdrüsen - die Hoden - aus; das ist der kritische

erste Schritt für die Entwicklung zum Mann. Normalerweise beginnen

die Hoden männliche Hormone zu produzieren, die für die körperliche

Ausprägung des Geschlechts beim Embryo nötig sind: Testosteron

lässt aus den Wolffschen Gängen Samenleiter und Samenblase entstehen

und bewirkt - indirekt nach Umwandlung in Dihydrotestosteron (DHT) - die

Bildung von Hodensack und Penis. Das Anti-Müller-Hormon veranlasst

die Rückbildung der Müllerschen Gänge, die sich ohne dieses

Regressionshormon zu Eileiter und Gebärmutter entwickelt hätten.

(Bilden die Hoden keine männlichen Hormone oder können diese

nicht auf das Zielgewebe wirken, so entsteht - sozusagen als Grundform

- ein weiblicher Organismus. Störungen während der Differenzierung

des männlichen Geschlechts können eine unvollständige Maskulinisierung

des Fetus zur Folge haben, obgleich das Erbmaterial in allen Zellen das

Y-Chromosom enthält.)

Die Geschlechtshormone bewirken jedoch nicht nur die Ausprägung

männlicher Geschlechtsorgane, sondern noch mehr: Sie leiten schon

früh Differenzierungen im Gehirn ein, die später für das

Auftreten entsprechender männlicher Verhaltensweisen wichtig sind.

Da wir das hormonale Geschehen insbesondere beim noch ungeborenen Menschen

nicht manipulieren können, beruht vieles von dem, was wir im einzelnen

über die frühe Determinierung des Verhaltens wissen, auf Untersuchungen

an Tieren. Auch bei diesen tendiert die Entwicklung zu weiblichen

Verhaltensmustern, wenn der maskulinisierende Einfluss der Hormone fehlt.

Wenn

man ein Nagetier - etwa eine Ratte - mit ausgebildeten männlichen

Genitalien unmittelbar nach der Geburt der Androgene beraubt (entweder

durch Kastration oder durch Verabreichen eines Präparats, das diese

Hormone blockiert), zeigt es später weniger der männlichen sexuellen

Verhaltensweisen wie zum Beispiel Aufreiten, dafür mehr der weiblichen,

zum Beispiel Lordosis (Emporrecken des Hinterteils). Erhält umgekehrt

ein Weibchen unmittelbar nach der Geburt Androgene verabreicht, zeigt

es als erwach-senes Tier mehr männliches als weibliches Sexualverhalten. Wenn

man ein Nagetier - etwa eine Ratte - mit ausgebildeten männlichen

Genitalien unmittelbar nach der Geburt der Androgene beraubt (entweder

durch Kastration oder durch Verabreichen eines Präparats, das diese

Hormone blockiert), zeigt es später weniger der männlichen sexuellen

Verhaltensweisen wie zum Beispiel Aufreiten, dafür mehr der weiblichen,

zum Beispiel Lordosis (Emporrecken des Hinterteils). Erhält umgekehrt

ein Weibchen unmittelbar nach der Geburt Androgene verabreicht, zeigt

es als erwach-senes Tier mehr männliches als weibliches Sexualverhalten.

Bruce S. McEwen und seine Mitarbeiter an der Rockefeller Universität

in New York haben herausgefunden, dass bei der normalen Entwicklung von

männlichen Ratten sich die zwei Prozesse Defeminisierung und Maskulinisierung

aufgrund etwas unterschiedlicher biochemischer Veränderungen und

zu etwas verschiedenen Zeiten abspielen. Das Androgen Testosteron kann

entweder in Östrogen (das üblicherweise als ein weibliches Hormon

gilt) oder in Dihydrotestosteron umgewandelt werden. Nach McEwen erfolgt

die Defeminisierung bei den genetisch männlichen Ratten im wesentlichen

nach der Geburt und wird durch Östrogen vermittelt, wohingegen die

Maskulinisierung sowohl Dihydrotestosteron als auch Östrogen erfordert

und größtenteils schon vor der Geburt stattfindet. Bei den

weiblichen Jungtieren schützt wohl eine als Alpha-Fetoprotein bezeichnete

Substanz das Gehirn vor den maskulinisierenden Wirkungen des körpereigenen

Östrogens.

Die Gehirnregion, die das weibliche und männliche Fortpflanzungsverhalten

steuert, ist der Hypothalamus. Diese kleine Struktur im Zwischenhirn ist

mit der (beim Menschen gerade erbsengroßen) Hypophyse verbunden,

einer übergeordneten endokrinen Drüse. Wie Roger A. Gorski und

seine Kollegen von der Universität von Kalifornien in Los Angeles

gezeigt haben, ist der mediale Nucleus praeopticus, eine Region des Hypothalamus,

bei männlichen Ratten deutlich sichtbar größer als bei

weiblichen. Der Größenzuwachs bei den Männchen wird durch

die Anwesenheit von Androgenen unmittelbar nach der Geburt begünstigt

(vorher in schwächerem Maße). Gorskis Mitarbeiterin Laura S.

Allen fand einen ähnlichen strukturellen Geschlechtsunterschied im

menschlichen Gehirn. (Aber anders als bei Ratten erfolgt die sexualhormonabhängige

Differenzierung des Thalamus beim Menschen schon während der Fetalentwicklung.

)

Andere noch vorläufige, aber faszinierende Befunde lassen vermuten,

dass sich weitere anatomische Unterschiede im menschlichen Sexualverhalten

niederschlagen könnten. Im Jahre 1991 berichtete Simon LeVay vom

Salk-Institut für Biologie in San Diego, dass eine der Gehirnregionen,

die normalerweise bei Männern größer ist als bei Frauen

- ein interstitieller Kern des vorderen Hypothalamus -, bei homosexuellen

Männern kleiner sei als bei heterosexuellen. LeVay zufolge stützt

dies Vermutungen, dass sexuelle Vorlieben auf einem biologischen Substrat

beruhen.

Homo- und heterosexuelle Männer können bei bestimmten kognitiven

Tests durchaus unterschiedliche Leistungen zeigen. Brian A. Gladue von

der Staatsuniversität von North Dakota in Fargo und Geoff D. Sanders

vom Polytechnikum der Stadt London (England) berichten, dass Homosexuelle

bei einigen räumlichen Aufgaben, ähnlich wie die Frauen, schlechter abschneiden. Zudem stellte

mein Mitarbeiter Jeff Hall kürzlich fest, dass Homosexuelle beim

Zielen geringere Testwerte erreichten; hingegen waren sie heterosexuellen

Männern in der Ideenflüssigkeit - dem Aufzählen von Gegenständen

bestimmter Farbe - überlegen.

Die Arbeiten in diesem spannenden Forschungsgebiet haben gerade erst

begonnen. Wichtig ist dabei darauf zu achten, wie stark der persönliche

Lebensstil zu Gruppenunterschieden beiträgt. Andererseits stellen

eventuell gefundene Gruppenunterschiede lediglich allgemeine statistische

Aussagen dar; sie bestimmen einen Durchschnitt, von dem jedes Individuum

abweichen kann. Solche Untersuchungen versprechen jedenfalls reiche Informationen

über die physiologischen Grundlagen spezifischer kognitiver Leistungen.

Sexualhormone und Verhalten

Die Einwirkung von Sexualhormonen in einer frühen, kritischen

Lebensphase scheint die Organisation des Gehirns auf irreversible Weise

zu beeinflussen. Das Verabreichen derselben Hormone in einer späteren

Phase hat keinen solchen Effekt. Ihre Wirkung scheint freilich nicht

nur Sexualität und Fortpflanzung, sondern alles Verhalten zu betreffen,

in denen sich die Geschlechter unterscheiden - die Art des Problemlösens

ebenso wie die Aggressivität und die Neigung zu spielerischem Kampfverhalten

bei den jungen Männchen vieler Säugetierarten. So fand Michael

J. Meaney von der McGill-Universität in Montreal (Kanada), dass bei

jungen männlichen Nagern Dihydrotestosteron über den Mandelkern

- die Amygdala - und nicht über den Hypothalamus das spielerische

Kampfverhalten auslöst. (Der Mandelkern liegt an der Innenseite des

Schläfenlappens, der der jeweils anderen Hirnhälfte zugewandt

ist.)

Auch männliche und weibliche Ratten haben verschiedene Problemlösestrategien.

Christina L. Williams vom Barnard-College fand, dass die weiblichen stärker

dazu neigen, beim Wegelement markante Punkte zu beachten - so wie es Frauen

zu tun scheinen: Sie orientieren sich mehr an Hinweisreizen wie Mustern

an den Wänden des Test-Labyrinths als an geometrischen Charakteristika

wie Winkeln und Form der Gänge. Wenn keine bildlichen Landmarken

vorhanden waren, benutzten die weiblichen Tiere allerdings - wie es die

Männchen nahezu ausschließlich taten - die geometrischen Hinweisreize.

Interessanterweise bewirkt eine hormonale Intervention während

der kritischen Zeitspanne, also der Entzug von Testosteron etwa durch

Kastration bei neugeborenen Männchen beziehungsweise das Verabreichen

von Östrogen an neugeborene Weibchen, eine völlige Umkehrung

des geschlechtstypischen Verhaltens der erwachsenen Tiere.

Wie bereits erwähnt, kann Östrogen während der Gehirnentwicklung,

die bei neugeborenen Ratten nicht abgeschlossen ist, eine maskulinisierende

Wirkung auf das Gehirn haben; das erklärt, weshalb dann die weiblichen

Tiere sich wie Männchen verhalten.

Die normalerweise vorhandenen Unterschiede im Orientierungs- und Wegfindeverhalten

könnten sich im Laufe der Evolution im Zusammenhang mit Fortpflanzungsstrategien

herausgebildet haben. Steven J. C. Gaulin und Randall W. Fitzgerald von

der Universität Pittsburgh (Pennsylvania) argumentieren, dass Wühler-Männchen,

die mehrere Weibchen begatten, größere Reviere durchwandern

müssen als die Weibchen. Deshalb scheine eine besondere Orientierungsfähigkeit

für ihren Fortpflanzungserfolg kritisch zu sein. Tatsächlich

fanden die beiden Forscher in Labyrinth-Untersuchungen Geschlechtsunterschiede

nur bei polygynen Wühlern, wie der Wiesenmaus, nicht bei monogamen

Arten wie der Präriemaus.

Wiederum scheinen Verhaltensunterschiede mit strukturellen einherzugehen.

Lucia F. Jacobs hat in Gaulins Labor herausgefunden, dass der Hippocampus

- eine Region, die vermutlich sowohl bei Vögeln als auch bei Säugern

am räumlichen Lernen beteiligt ist - bei polygynen männlichen

Wühlern größer ist als bei den Weibchen. Wie es sich damit

beim Menschen verhält, ist noch nicht bekannt.

Auch der Einfluss von Sexualhormonen auf das Verhalten Erwachsener lässt

sich beim Menschen nicht so direkt erfassen oder experimentell angehen.

Die Forscher beziehen sich vielmehr auf mögliche Parallelen zu anderen

Spezies sowie auf spontan auftretende Ausnahmen von der Norm.

Besonders aufschlussreich sind Untersuchungen an Mädchen, die

im Mutterleib oder als Neugeborene einem Übermaß an Androgenen

ausgesetzt waren. Die Ursache kann ein genetischer Defekt sein, der

eine angeborene Vergrößerung der Nebennieren verursacht; zudem

gab es solche Fälle vor den siebziger Jahren, als Schwangere mit

verschiedenen synthetischen Steroiden behandelt wurden. Die Vermännlichung

der äußeren Geschlechtsorgane beim weiblichen Fetus infolge

des Hormonüberschusses kann zwar recht früh nach der Geburt

mittels plastischer Chirurgie korrigiert und die Überproduktion der

Androgene durch eine medikamentöse Behandlung gedrosselt werden,

die Auswirkungen auf das Gehirn lassen sich jedoch nicht mehr umkehren.

Untersuchungen von Forschern wie Anke A. Ehrhardt von der Columbia Universität

in New York und June M Reinish vom Kinsey-Institut in Bloomington (Indiana)

haben ergeben, dass Mädchen mit übermäßiger Androgenexposition

als Heranwachsende außergewöhnlich wild und aggressiv sind.

Dies wurde allerdings nur aus Interview mit den betroffenen Mädchen

und derer Müttern, aus Beurteilungen von Lehrern oder aus Fragebögen

gefolgert, welche die Mädchen selbst ausfüllten; mithin sind

Einflüsse durch Erwartungen des Erwachsenen, denen die Lebensgeschichte

des jeweiligen Mädchens bekannt ist, oder der Mädchen selbst

schwer auszuschließen.

Deshalb sind die objektiven Untersuchungen von Sheri Berenbaum und

Melissa Hines von der Universität vor Kalifornien in Los Angeles

überzeugender. Sie beobachteten das Spielverhalten von betroffenen

Mädchen und verglichen es mit dem ihrer männlichen und weiblichen

Geschwister.

Von einer Auswahl an Autos und Baukästen, Puppen

und Puppenküchen, Büchern und Brettspielen bevorzugten diese

Mädchen das eher typisch maskuline Spielzeug; und sie beschäftigten

sich beispielsweise mit Autos ebenso lange wie normale Jungen. Sie unterschieden

sich bei der Auswahl von Spielzeug gleichermaßen wie die Jungen

von den nicht betroffenen Mädchen. Da anzunehmen ist, dass die

Eltern diese Töchter mindestens ebenso zu typisch weiblichem Verhalten

ermuntern wie deren nicht betroffene Schwestern, legen diese Befunde nahe,

dass die Spielzeugpräfe-renz tatsächlich auf gewisse Weise durch

die frühen hormonalen Einflüsse verändert worden ist.

Auch

das räumliche Vorstellungsvermögen - üblicherweise beim

männlichen Geschlecht besser ausgebildet - ist bei Mädchen,

die früh einem Übermaß an Androgenen ausgesetzt waren,

betont.

Susan M. Resnick, Sheri Berenbaum und ihre Kollegen berichteten, dass

sie ihren nicht betroffenen Schwestern bei Tests zum räumlichen Vorstellungsvermögen

sowie bei der Aufgabe, einfache Formen aus einer Vielzahl überlagerter

Strukturen herauszufinden, überlegen waren. Darin sind sonst männliche

Versuchspersonen im Durchschnitt besser als weibliche. Bei anderen Tests

zur Wahrnehmung, zu verbalen Fähigkeiten und zum Schlussfolgern gab

es keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen.

Hormonspiegel und kognitive Leistungen.

Aus diesen und ähnlichen Untersuchungen könnte man schließen,

das räumliche Vorstellungsvermögen sei generell umso besser,

je höher der Androgenspiegel ist. Dem scheint aber nicht so. Im Jahre

1983 fand Valerie J. Shute, damals an der Universität von Californien

in Santa Barbara, Hinweise auf einen nicht linearen Zusammenhang: Sie

bestimmte bei Studenten und Studentinnen den Androgengehalt im Blut. Die

Werte streuten zwar über einen Bereich, der für das jeweilige

Geschlecht typisch ist (auch bei Frauen sind männliche Hormone vorhanden,

wenn auch nur in sehr geringer Menge); und als Valerie Shute jede Geschlechtergruppe

weiter in Untergruppen mit hohem und niedrigem Androgenspiegel einteilte,

fand sie, dass Frauen mit hohem Androgenspiegel bei räumlichen Tests

besser abschnitten als solche mit niedrigem. Aber bei den Männern

galt das Umgekehrte: Solche mit niedrigem Androgenspiegel zeigten bessere

Leistungen.

Catherine Gouchie und ich führten kürzlich eine ähnliche

Untersuchung durch. Wir bestimmten den Testosterongehalt im Speichel und

testeten nicht nur das räumliche Vorstellungsvermögen, sondern

auch das mathematische Schlussfolgern und die Wahrnehmungsgeschwindigkeit.

Unsere Ergebnisse bei den räumlichen Tests ähnelten denen von

Valerie Shute: Männer mit wenig Testosteron waren ihren Geschlechtsgenossen

mit viel Testosteron überlegen, während bei den Frauen mehr

Testosteron mit besseren Leistungen korreliert war. Solche Befunde lassen

vermuten, dass es sozusagen einen optimalen Androgenspiegel gibt, bei

dem das räumliche Vorstellungsvermögen am besten ist; er müsste

dann etwa im unteren Teil des für Männer typischen Streubereichs

liegen.

Keine Korrelation konnten wir zwischen dem Testosteronspiegel und der

getesteten Wahrnehmungsgeschwindigkeit finden. Für das mathematische

Schlussfolgern war bei den Männern der Befund hingegen ähnlich

wie der bei den Tests zum räumlichen Vorstellungsvermögen: Diejenigen

mit wenig Androgen erreichten höhere Testwerte als solche mit viel

Testosteron; bei den Frauen indes war keine Korrelation erkennbar.

Diese Resultate sind mit der Hypothese von Camilla P. Benbow von der

Staatsuniversität von Iowa in Ames vereinbar, wonach die mathematische

Begabung in hohem Maße von einer biologischen Determinante abhängt.

Sie und ihre Kollegen haben eine deutliche Überlegenheit der männlichen

Versuchspersonen beim mathematischen Schlussfolgern festgestellt - und

zwar im oberen Bereich der Streubreite besonders ausgeprägt, wo Männer

und Frauen im Verhältnis 13:1 vertreten sind. Camilla Benbow meint,

diese Geschlechtsunterschiede seien nicht leicht durch soziale Effekte

erklärbar.

Man muss beachten, dass es sich bei der Beziehung zwischen natürlichem

Hormonspiegel und Problemlöseverhalten um eine Korrelation von Messdaten

handelt. Irgendwie ist beides verknüpft, aber welche Faktoren dafür

bestimmend sind oder was die Ursache sein könnte, ist nicht bekannt.

Noch wissen wir zu wenig über die Beziehung zwischen dem Hormonspiegel

beim Erwachsenen und dem in den frühen Entwicklungsphasen, in denen

offensichtlich die Voraussetzungen für spezifische Fähigkeiten

im Nervensystem organisiert werden. Es gilt noch viel herauszufinden über

die genauen Mechanismen, die den spezifischen kognitiven Leistungen beim

Menschen zugrunde liegen.

Befunde an Hirngeschädigten

Ein anderer Ansatz, Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen

Gehirnen aufzuspüren, ist, die Arbeitsweise bestimmter Hirnstrukturen

zu prüfen und zu vergleichen. Dies ist ohne Eingriffe möglich,

wenn eine spezifische Gehirnregion geschädigt ist. Derartige Untersuchungen

weisen darauf hin, dass bei den meisten Menschen die linke Hirnhälfte

für die Sprache wesentlich ist und die rechte für bestimmte

wahrnehmungs- und raumbezogene Funktionen.

Viele Forscher, die Geschlechtsunterschiede untersuchen, nehmen an, dass

die beiden Hirnhälften bei Männern für Sprache und räumliches

Vorstellungsvermögen stärker asymmetrisch organisiert seien

als bei Frauen. Für diese funktionelle Asymmetrie gibt es mehrere

Hinweise. Teile des Balkens (Corpus callosum), des größten

Nervenfaserbündels, das die beiden Hemisphären verbindet, können

bei Frauen ausgedehnter sein; Wahrnehmungsfunktionen, anhand derer man

Hirnasymmetrien bei Personen mit ge-sundem Gehirn untersuchen kann, sind

mitunter bei Frauen in geringerem Maße auf eine Hemisphäre

beschränkt, und Verletzungen einer Hirnhälfte haben bei ihnen

manchmal geringere Auswirkungen als vergleichbare Schädigungen bei

Männern.

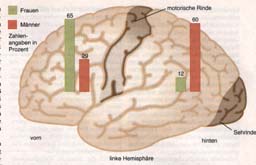

|

|

Aphasien (Sprachstörungen bei der Wortwahl

etwa) treten bei Frauen am häufigsten auf, wenn vordere Teile

des Gehirns verletzt sind. Bei Männern sind sie häufiger

bei Läsionen der hinteren Bereiche (links). |

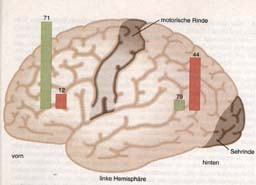

Apraxien (Schwierigkeiten, angemessene Handbewegungen

zu wählen) werden bei Frauen hauptsächlich bei Schädigungen

der vorderen linken Hirnhälfte hervorgerufen und bei Männern

bei solchen der hinteren Regionen (rechts). Sie gehen zudem mit Sprachstörungen

einher. |

Im Jahre 1982 berichteten Marie Christine de Lacoste, die jetzt an der

Medizinischen Fakultät der Yale Universität in New Haven (Connecticut)

arbeitet, und Ralph L. Holloway von der Columbia Universität in New

York, dass das hintere Drittel des Balkens - das Splenium, das visuelle

Information zwischen den Hirnhälften überträgt - bei Frauen

größer sei als bei Männern. Dieser Befund ist in der Folge

sowohl bestritten als auch bestätigt worden. Formveränderungen

des Balkens, die während der Alterung eines Individuums auftreten

können, wie auch unterschiedliche Messverfahren mögen zu dem

Dissens beigetragen haben. Erst kürzlich fanden aber auch Allen und

Gorski den gleichen geschlechterbezogenen Größenunterschied

beim Splenium.

Das Interesse am Balken erklärt sich aus der Vermutung, seine Größe

könnte die Anzahl der Nervenfasern anzeigen, die beide Hirnhälften

verbinden. Wären bei einem Geschlecht mehr davon vorhanden, müsste

man nämlich daraus schließen, dass die beiden Hemisphären

eingehender miteinander kommunizierten. Und von Ratten ist zudem bekannt,

dass Sexualhormone die Größe des Balkens verändern können;

dies haben Victor H. Denenberg und seine Mitarbeiter von der Universität

von Connecticut in Storrs ermittelt. Indes ist noch nicht geklärt,

ob die tatsächliche Anzahl an Fasern bei den Ge-schlechtern differiert.

Des weiteren bleibt die mögliche Beziehung zwischen kognitiven Geschlechtsunterschieden

und der Größe des Balkens zu prüfen. Neue Verfahren zur

bildlichen Darstellung des Gehirns beim lebenden Menschen werden sicherlich

weiterhelfen.

Die Auffassung, das männliche Gehirn weise eine größere

funktionelle Asymmetrie auf als das weibliche, hat eine lange Tradition.

Albert Galaburda vom Beth Israel Hospital in Boston (Massachusetts) und

Norman Geschwind von der medizinischen Fakultät der Harvard Universität

im benachbarten Cambridge hatten vermutet, dass Androgene das funktionelle

Vermögen der rechten Hemisphäre steigerten. Tatsächlich

fand im Jahre 1981 Marian C. Diamond von der Universität von Kalifornien

in Berkeley, dass bei männlichen Ratten die rechte Hirnrinde (der

rechte Cortex) dicker ist als die linke, nicht aber bei Weibchen. Jane

Stewart von der Concordia Universität in Montreal (Kanada) bestimmte

kürzlich in Zusammenarbeit mit Bryan E. Kolb von der Universität

Lethbridge (Kanada) die hormonalen Einflüsse auf diese Asymmetrie

in der frühen Entwicklungs-phase genau: Androgene scheinen demnach

das Wachstum der linken Hirnrinde zu hemmen.

1991 legten Marie Christine de Lacoste und ihre Kollegen einen ähnlichen

Befund an menschlichen Feten vor: Bei männlichen war die rechte Hirnrinde

größer als die linke. Mithin scheint es durchaus einige anatomische

Belege für die Annahme zu geben, dass die beiden Hemisphären

bei Männern und Frauen nicht gleichermaßen asymmetrisch sind.

Die Indizien sind allerdings noch dürftig und widersprüchlich

- was nahelegt, dass die auffälligsten Geschlechtsunterschiede in

der Gehirnorganisation vielleicht gar nicht mit der funktionellen Asymmetrie

zusammenhängen.

Falls beispielsweise die Gesamtunterschiede in der Raumwahrnehmung zwischen

Männern und Frauen auf der unterschiedlichen Abhängigkeit dieser

Funktionen von der rechten Gehirnhälfte beruhten, müsste eine

Verletzung eben dieser Hemisphäre bei Männern das räumliche

Vorstellungsvermögen stärker beeinträchtigen. Dies haben

wir kürzlich mit Tests zur mentalen Rotation untersucht. Bei einem

dieser Tests ließen wir einseitig Hirnverletzte an Strichzeichnungen

eines Handschuhs in verschiedenen Orientierungen entscheiden, ob ein rechter

oder ein linker dargestellt war, indem sie einfach auf einen von zwei

ausgestopften Handschuhen deuteten, die vor ihnen lagen. Beim zweiten

Test legten wir ihnen zwei dreidimensionale, zueinander spiegelbildliche

Körper vor und ließen sie Photographien dieser Körper

in verschiedener Lage dem realen Gebilde zuordnen. (Mit solchen nicht

verbalen Antwortverfahren lassen sich auch Patienten mit Sprachstörungen

testen.)

Wie erwartet, ergaben sich bei Probanden beiderlei Geschlechts infolge

einer Verletzung der rechten Hemisphäre niedrigere Testwerte als

infolge einer vergleichbaren Verletzung der linken. Wie ebenfalls angenommen,

schnitten Frauen beim Test der mentalen Rotation dreidimensionaler Körper

schlechter ab als Männer. Überraschenderweise hatte jedoch die

Verletzung der rechten Gehirnhälfte bei Männern keine größere

Auswirkung als bei Frauen - letztere waren dadurch mindestens ebenso beeinträchtigt.

Dieser Befund lässt vermuten, dass die üblichen geschlechtsspezifischen

Unterschiede bei derartigen Tests nicht eine Folge unterschiedlicher Dominanz

der rechten Hemisphäre sind; die besseren Leistungen der Männer

müssen folglich durch ein anderes Teilsystem des Gehirns vermittelt

sein.

Entsprechende Annahmen über eine größere funktionelle

Asymmetrie bei Männern hinsichtlich sprachlicher Fähigkeiten

beruhten auf der Beobachtung, dass bei ihnen Sprachstörungen (Aphasien)

nach Verletzungen der linken Hemisphäre häufiger auftreten als

bei Frauen. Deshalb meinten einige Forscher folgern zu dürfen, Sprache

sei bei Frauen stärker beidseitig organisiert. Allerdings ist diese

Schlussfolgerung problematisch - während meines zwanzigjährigen

Umgangs mit Patienten traten Aphasien bei Frauen mit Verletzungen der

rechten Hirnhälfte nicht unverhältnismäßig häufiger

oder seltener auf.

Sprach- und Bewegungsstörungen

Bei der Suche nach einer Erklärung entdeckte ich einen weiteren

eindrucksvollen ge-schlechtsspezifischen Unterschied in der Hirnorganisation

für sprachliche und damit verknüpfte motorische Funktionen:

Frauen leiden eher als Männer unter Aphasie, wenn der vordere Bereich

des Gehirns verletzt worden ist. Da örtlich begrenzte Schädigungen

innerhalb einer Hemisphäre bei beiden Geschlechtern zumeist im hinteren

Bereich des Gehirns liegen, könnte dieser Sachverhalt erklären,

warum Frauen insgesamt seltener von Aphasie betroffen sind. Sprachfunktionen

sind demnach bei Frauen nicht deshalb mit geringerer Wahrscheinlichkeit

betroffen, weil die sprachlichen Fähigkeiten bei ihnen eher gleichmäßig

in beiden Hirnhälften repräsentiert wären, sondern weil

die dafür kritische Region seltener verletzt wird.

Ähnliches zeigt sich in Untersuchungen von willentlichen Handbewegungen,

die von der linken Hemisphäre gesteuert werden. Apraxie - die Störung,

gewisse erlernte oder zweckgerichtete Bewegungen der Hände auszuführen

- tritt sehr häufig nach Verletzungen der linken Hemisphäre

auf. Sie ist auch eng mit Sprachproblemen verbunden. Nun beziehen sich

die von der linken Gehirnhälfte abhängigen kritischen Funktionen

möglicherweise nicht auf die Organisation von Sprache an sich, sondern

vielmehr auf diejenige der komplexen oralen und manuellen Bewegungen,

auf denen die menschliche Kommunikation beruht. Untersuchungen an Patienten

mit Verletzungen der linken Ge-hirnhälfte haben gezeigt, dass diese

Bewegungswahl bei Frauen eher mit vorderen Arealen zu tun hat, bei Männern

hingegen eher mit hinteren.

Die Nachbarschaft des Motorikwahlsystems zur unmittelbar dahinter

liegenden motorischen Rinde mag bei Frauen feinmotorische Fertigkeiten

begünstigen. Im Gegensatz dazu scheinen die motorischen Fertigkeiten

bei Männern Zielbewegungen in die Ferne - von sich selbst weg - zu

betonen. Es könnte dafür vorteilhaft sein, dass die zuständigen

Rindenregionen eng mit den visuellen Arealen vernetzt sind, die im hinteren

Bereich des Gehirns liegen.

Die stärkere Abhängigkeit der Frauen von den vorderen Hirnarealen

ist selbst dann erkennbar, wenn Tests eine visuelle Kontrolle erfordern

- zum Beispiel, wenn die Versuchspersonen ein zu betrachtendes Modell

mit Bauklötzen nachbauen sollen. Über eine solche komplexe Aufgabe

wird es möglich, die Auswirkungen von Läsionen der vorderen

und hinteren Gebiete beider Hemisphären zu vergleichen, da die Leistungen

sowohl durch Verletzungen der einen wie der anderen Hirnhälfte beeinträchtigt

werden. Wiederum sind Frauen durch Verletzungen vorderer Regionen der

rechten Hemisphäre stärker beeinträchtigt als durch solche

der hinteren. Bei Männern ist es im allgemeinen umgekehrt.

Wenngleich ich keine Anzeichen für Geschlechtsunterschiede in der

funktionellen Asymmetrie der beiden Hirnhälften hinsichtlich grundlegender

Sprachfähigkeiten, motorischer Wahl oder mentaler Rotation finden

konnte, gab es doch geringe Divergenzen bei abstrakteren verbalen Aufgaben.

Die Leistungen in einem Wortschatztest beispielsweise waren bei Frauen

durch Verletzungen jeder Hemisphäre beeinträchtigt, bei Männern

hingegen nur durch linksseitige Schädigungen. Dieser Befund legt

nahe, dass Frauen beim Nachdenken über Wortbedeutungen die Hemisphären

gleichmäßiger nutzen als Männer.

Im Gegensatz hierzu ist die Nicht-Rechtshändigkeit, die vermutlich

mit einer geringeren Dominanz der linken Gehirnhälfte zu tun hat,

bei Männern häufiger. Selbst unter Rechtshändern, berichtete

Marion Annett, sind Frauen quasi noch rechtshändiger -bevorzugen

also ihre rechte Hand noch mehr - als Männer. Es kann folglich sehr

wohl sein, dass Geschlechtsunterschiede in der funktionellen Asymmetrie

des Gehirns mit der speziellen untersuchten Funktion variieren und dass

nicht immer das gleiche Geschlecht die stärkere Asymmetrie aufweist.

Evolutionäre Grundlage der Geschlechtsunterschiede

Alles in allem weisen die Befunde aus verschiedenen Untersuchungen darauf

hin, dass die Gehirne von Männern und Frauen bereits von einer sehr

frühen Entwicklungsphase an nach unterschiedlichen Prinzipien organisiert

sind. Im Laufe der Entwicklung steuern Sexualhormone eine solche geschlechtsspezifische

Differenzierung. Ähnliche Mechanismen sind vermutlich auch bei der

Herausbildung von Unterschieden innerhalb der Geschlechter wirksam, da

es eine Beziehung zwischen der Konzentration bestimmter Hormone und den

kognitiven Leistungen im Erwachsenalter gibt.

Eine der faszinierendsten Erkenntnisse ist, dass kognitive Leistungen

während des gesamten Lebens hormonalen Schwankungen gegenüber

empfindlich bleiben können. Elizabeth Hampson hat gezeigt, dass

sich die Leistung von Frauen bei bestimmten Aufgaben während des

Menstruationszyklus mit dem Steigen und Fallen des Östrogenspiegels

ändert. Hohe Hormonkonzentrationen waren nicht nur mit ver-gleichsweise

verringertem räumlichem Vorstellungsvermögen, sondern auch mit

gesteigerter sprachlicher Ausdrucksfähigkeit und motorischer Behendigkeit

verbunden.

Des weiteren habe ich bei Männern jahreszeitliche Schwankungen der

raumbezogenen Fähigkeiten beobachtet. Ihre Leistungen sind im Frühjahr

verbessert, wenn der Testosteronspiegel niedriger ist. Ob diese kognitiven

Fluktuationen auf eine bedeutsame Anpassungsfähigkeit hinweisen oder

nur Schwankungen über einem stabilen Basisniveau darstellen, bleibt

herauszufinden.

Um die kognitiven Leistungen des Homo sapiens als Individuum und Leistungsdivergenzen

zwischen dem weiblichen und dem männlichen Teil der Menschheit verstehen

zu können, dürfen wir sie freilich nicht nur unter heutigen

Lebensumständen beurteilen. Offenbar sind die Geschlechtsunterschiede

bei kognitiven Fähigkeiten deshalb entstanden, weil sie sich im Laufe

der Evolution als vorteilhaft erwiesen haben, und nicht, um lesen lernen

oder Computer bedienen zu können. Ihr Anpassungswert liegt wohl in

der fernen Vergangenheit begründet. Die Organisation des menschlichen

Gehirns hat sich über sehr viele Generationen durch natürliche

Auslese herausgebildet; Untersuchungen an fossilen Schädeln zufolge

ähneln die Gehirne heutiger Menschen im wesentlichen denen unserer

Vorfahren, die vor 50 000 oder noch mehr Jahren gelebt haben.

Die meiste Zeit seiner Entwicklung über lebte der Mensch in vergleichsweise

kleinen Gruppen von Jägern und Sammlern. Die Arbeitsteilung zwischen

den Geschlechtern war in einer solchen Gesellung vermutlich recht ausgeprägt,

wie dies auch bei noch bestehenden Jäger-Sammler-Kulturen der Fall

ist. Die Männer gingen auf die Großwildjagd, wobei sie oft

weite Strecken zurücklegen mussten.

Zudem waren sie für die Verteidigung der Gruppe gegen Raubtiere

und feindliche Artgenossen verantwortlich sowie für die Herstellung

und den Gebrauch von Werkzeugen und Waffen. Die Frauen sammelten wohl

Nahrung in der näheren Umgebung, versorgten das Lager, bereiteten

die Nahrung, fertigten Kleidung an und kümmerten sich um den Nachwuchs.

Derartige Spezialisierungen erzeugten gewiss einen unterschiedlichen

Selektionsdruck. Die Männer waren auf Fähigkeiten angewiesen,

sich über große Entfernungen zu orientieren und (Rück-)

Wege zu finden, um ein Terrain aus verschiedenen Richtungen wieder zu

erkennen; und sie mussten gut zielen können, um genügend Tiere

zu erlegen. Wichtig für die Frauen waren eine Nahbereichsorientierung

- vielleicht mit Hilfe markanter Punkte - und feinmotorische Fertigkeiten,

die in einem eng umschriebenen Raum angewendet wurden, sowie die differenzierte

Wahrnehmung geringfügiger Veränderungen in der Um-welt oder

in der Erscheinung und dem Verhalten der Kinder.

Das Bestehen konsistenter und - in einigen Fällen - recht beträchtlicher

Geschlechtsunterschiede legt nahe, dass Männer und Frauen unabhängig

von gesellschaftlichen Einflüssen unterschiedliche Interessen an

Beschäftigungen und Befähigungen dafür haben können.

Ich würde beispielsweise nicht erwarten, dass beide Geschlechter

unbedingt gleichermaßen in Tätigkeiten oder Berufen repräsentiert

sind, bei denen es auf räumliches Orientierungsvermögen oder

auf mathematische Fähigkeiten ankommt wie bei den Ingenieurwissenschaften

oder der Physik. Doch würde ich mehr Frauen in der medizinischen

Diagnostik erwarten, wo Wahrnehmungsfähigkeiten wichtig sind. Selbst

wenn also jedes Individuum die Befähigung haben mag, sich in einem

für sein Geschlecht eher untypischen Gebiet zu bewähren, werden

viele Tätigkeitsfelder wohl nie von den Geschlechtern paritätisch

besetzt werden.

Quelle (Text und Bilder):

Spektrum der Wissenschaft 11/1992, Seite 104:

Doreen Kimura: "Weibliches und männliches Gehirn"

(gekürzt von Rudolf Öller)

Sex Differences in the Brain:

The Relation between Structure and Function. Herausgegeben von G. J. DeVries,

J. P. C. DeBruin, H. B. M. Uylings und M.A. Corner in: Progress in Brain

Research, Band 61. Elsevier, 1984.

Masculinity/Femininity.

Herausgegeben von J. M. Reinisch, L. A. Rosenblum und S. A. Sanders. Oxford

University Press, 1987.

Behavioral Endocrinology.

Herausgegeben von Jill B. Becker, S. Marc Breedlove und David Crews. The

MIT Press/Bradford Books, 1992.

Hormone.

Die chemischen Boten des Körpers. Von Lawrence Crapo. Spektrum der

Wissenschaft Verlagsgesellschaft, Heidelberg 1986.

Linkes - rechtes Gehirn:

Funktionelle Asymmetrien. Von Sally P. Springer und Georg Deutsch. Spektrum

der Wissenschaft Verlagsgesellschaft, Heidelberg 1987.

|